編集・制作、校正・校閲、コンクール支援なら海風社にお任せ

- HOME

- 書籍案内

書籍案内

書籍案内

検索に当たっては書籍名・著者名・ISBNコードにてご検索ください。

-

-

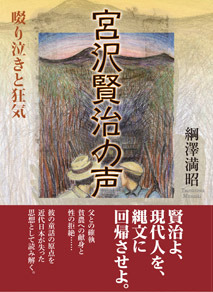

宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気

綱澤満昭

1,900円+税

一般書 思想 / 上製 B6判 / 216頁 / 2015/1 初版

ISBN 978-4-87616-033-4 C0036

没後、童話作家としてその名を高めた宮沢賢治。

その短い生涯をたどりながら、作品の底に流れる思想を読み解く作業は彼の声に耳をそばだてることと等しい。

どんな家にうまれ、どのように考え、どのように生きた中で、数々の名作がうまれたのか?

農への突入と悲哀

帰農の唄/東北における稲作/縄文など

山男への思い

柳田国男/縄文文化/瑞穂の国など

東北・縄文・鬼

谷川健一/原初の人/仏教以前など

家・父親・宗教

家と個人の関係/禁欲など

童話について

大正期の児童文学/「注文の多い料理店」など

徴兵をめぐる問題

父への手紙/徴兵忌避など

あとがき/年譜2023.10.19

賢治が生涯独身を通したことは、たしかな事実であるが、そのことは女性に無関心であったということではない。また、性欲がなかったということでもない。性に関する書物も読み、数々の春画にも関心を示し、猥談にも興じ、性の欲情に圧倒され、どれほど彼はその点でも難行苦行をしたことか。込み上げてくる欲情をなんとかして賢治は、それをかわそうとして、屁理屈を用意するのであった。

性欲の発散は自殺行為で、それは墓場に通じ、あらゆるエネルギーの消耗以外にないという。これほどまでに性欲を敵視しなければならない賢治の精神は、性欲にとらわれてしまっていることを物語っている。

それにしても禁欲と妻帯しないという彼のかたい決意の裏に、どのような思いが渦巻いていたのであろうか。性欲を昇華できる芸術や労働というものがどんなものであったのか。彼はそんなことを信じようとしていただけなのではないか。そしてそんなことが可能か否かを、人間の価値評価の規準にしたいという幻想を抱いていたのである。そう信じ、そう行動をしなくてはおられなかったのである。

昭和元年の八月に設立された羅須地人協会も、農業指導、芸術指導、肥料相談など、いろいろな内容を含んだ協会ではあったが、そういうものに没頭して、性欲を昇華するということはなかったであろうか。

この羅須地人協会のころ、賢治に熱く惚れた女性が登場する。この女性の執拗な接近に賢治は困惑し、必死で逃げを敢行する。

佐藤隆房は当時の賢治の気持を次のようにのべている。

「桜の地人協会の、会員というほどではないが準会員というところぐらいに、内田康子さんという、ただ一人の女性がありました。…(略)…賢治さんも、結婚というようなことも考えたこともあるのでしょうが、弟子の高橋喜一君や伊藤忠一君などに『農村にいて、土を耕していたって詩も出来る。それには身体のうちに持っているエネルギーの、ただの一滴でも外のことに浪費してはいけない。』といって聞かせていました。そんなわけで、当惑しきった賢治さんは、その女人が来ると顔に灰をつけたり、一番汚い着物を来て出たりしていました。しかし相手の人に何らの期待すべき疎隔的態度も起りませんので、遂には『今日中不在』と書いた木札をつるすなどして、思わぬ女難に苦労をしました。」(『宮沢賢治』冨山房、昭和十七年、二〇四~二〇六頁。)

性を断ち、結婚を拒否し、家庭をもつことを極力嫌う賢治の精神の根源はいったいどこからきているのであろうか。食も性も断つことによって賢治は、なにをどうしようと思ったのか。このことはきわめて消極的にみえるが、この消極的抵抗のなかに、鋭く激しい父親にたいする反抗があるように思えてしかたがない。

性を禁じ、妻帯しないということは、子孫を残さず、家の継続を断つということである。

賢治にとって、父親の存在は余りにも大きく重いものであった。どの道、息子賢治に父親に勝てるものはなかった。父親は庇護者であると同時に、権力者であり、抑圧者であった。それに、その地方における宮沢家の存在はきわめて大きなものであった。いわゆる名望家であった。父親は篤信家であり、仏教講習会を主催するなど、宗教活動にも精をだしていた。また、町会議員をし、町の政治にも深くかかわっていた。

しかし、賢治は篤信家として、政治家として、もっともらしく生きる父政次郎の商売が、とことん嫌だった。

貧しい人々から、絞り取るようにして、金銭をためてゆく父政次郎の姿を、彼は冷徹な目で見ていた。しかもその金銭によって飯を食っている自分に、賢治は腹を立てたのである。

小沢俊郎はこんなことを書いている。

「本来自分に関わりのない筈の生れが、たまたま他の多くの人より名あり財ある家柄であったというだけで、恰も他の人よりも個人的に価値あるかのように尊重(尊敬でなく)されており特権が与えられているということに気づいた時、恐らく主観的にその人の良心はうずくであろう。更に、つきつめて、その財産の差がどこから生れたかを考えてゆく時、何らかの形で父祖の為した不労所得蓄積の結果であることを知ったならば、彼は貧しい人々の前に或る種のひけ目を感ぜずにはいられないはずである。」(『宮沢賢治論集1――作家研究・童活研究』有精堂、昭和六十二年、三一頁。)

憎悪と侮蔑の感情を強く抱いているこの父親に、経済的支援を受けなければならない自分とはなにか、恐ろしい自問が続く。

父への反逆をやめ、彼の敷いてくれたレールに乗って、いわゆる世間でいうところの親孝行をし、家を継承し、子孫を残してゆくという道もあったかもしれないが、その道を選ぶことは、自分を放棄することになり、屈辱の道を選択することであった。

結婚をすることなく、子孫を残さないということは、消極的抵抗に思えるが、宮沢家にとっては、かなりの痛手であり、父政次郎にとっては痛恨の極みであった。

こうした消極的抵抗では、自分の感情のたかまりを押え切れないと考えた賢治は、積極果敢に父親と対決するものを見付けようとする。

その一つに宗教的攻撃があった。この宗教的対決というものは、賢治が父親を五分五分で勝負できるものであった。宗教的熱意を武器にして闘いを挑んだのである。

大正十年一月のことであるが、家を脱出しようとして迷っている賢治の背中に、棚から御書(日蓮上人遺文書)が落ちてきた。これが契機となって、上京を決意する。

賢治は大正十年一月三十日、関德弥あてに次のような書状を送っている。

「何としても最早出るより仕方ない。あしたにしようか明後日にしようかと二十三日の暮方店の火鉢で一人考へて居りました。その時頭の上の棚から御書が二冊ばったり背中に落ちました。さあもう今だ。今夜だ。時計を見たら四時半です。汽車は五時十二分です。すぐに台所へ行って手を洗ひ御本尊を箱に納め奉り御書と一所に包み洋傘一本持って急いで店から出ました。」(『宮沢賢治全集』(11)、筑摩書房、昭和四十三年、一八五頁。)

賢治は日蓮主義を唱導する田中智学(※2)の国柱会を訪れる。彼は法華経を選ぶことによって、父政次郎の浄土真宗を批判し、世俗的評価を獲得している彼の地位や名誉を徹底的に批判する。

この国柱会への加入ということは、賢治にとっては一大事件であった。そのことは、それまで家によって、父親によって拘束され、呪縛されていた自分を解放することであった。

花巻で父親に奪われてしまった人生を、なんとかして自分のものにしたいと念願する賢治は、自分の生命を日蓮に、国柱会に、田中智学に捧げてもいいと決意する。

・・・・・・・・・・

「家・父親・宗教」より